ChatGPTのパラメータ数って、結局どれくらい重要なの?と気になりますよね。

GPT-3.5やGPT-4、最近だとGPT-4oやGPT-5のパラメータ数の話題が増えていて、無料版と有料版の違い、性能差の理由、推定値の信頼性までモヤっとしがちです。

ただ、パラメータ数は「モデルの賢さの一要素」ではあるものの、それだけで性能が決まるわけではありません。

むしろ最近は、OpenAIを含む主要ベンダーが正確な数値を非公開にする流れも強く、数字の扱い方そのものが大事になっています。

この記事では、ChatGPT パラメータ数の基本から、GPTシリーズの推移、LLM全体の比較、GeminiやClaudeとの違いまで、あなたが迷わず判断できるところまで一気に整理します。

- ChatGPT パラメータ数の意味と性能への影響

- GPTシリーズのパラメータ数推移と読み解き方

- LLM全体でのパラメータ数比較のコツ

- GeminiやClaudeと比べた選び方の視点

ChatGPTのパラメータ数の基礎

まずは「パラメータ数って何?」というところから入ります。

ここが腹落ちすると、推移や比較の見え方が一気にクリアになりますよ。

AIのパラメータ数とは何か

AIのパラメータ数は、ざっくり言うと「モデル内部の調整つまみの総数」です。

もう少し噛み砕くと、ニューラルネットワークが学習を通じて最適化する重み(weight)やバイアス(bias)の数で、言語モデルの場合は単語・文脈・概念の結びつきをどれだけ細かく保持できるかに関わってきます。

たとえば「bank」という単語を見たときに、金融機関の意味なのか川岸の意味なのかを文脈で見分けるのも、この内部の重みづけの結果です。

パラメータ数が多いと、一般には学習できるパターンが増えるため、複雑な質問や専門領域への対応力が上がりやすい傾向があります。

実際、GPTシリーズは世代が進むほど長文の読み取り、指示の守り方、推論の筋の通り方が安定してきました。

ただし、パラメータ数には良い面とトレードオフもあります。

数が増えればモデルの「頭脳の引き出し」が増える一方で、学習と推論に必要な計算リソースや電力、運用コストは跳ね上がります。

だから、ただ「多ければ無敵」という話にはならないんですね。

パラメータ数は性能の重要指標のひとつだけど、多い=常に最強ではありません。

最近のLLMは、パラメータ数の増加だけで性能を伸ばす方向から、学習データの質の改善や、蒸留・量子化・Mixture of Experts(MoE)みたいな効率化で実力を底上げする方向にもシフトしています。

要するに、モデルの賢さは「規模×学習のうまさ×推論の工夫」の掛け算で決まることが増えてきた、という感覚です。

パラメータ数を知ることは大事だけど、数字をどう解釈するかがもっと大事、という結論になります。

ChatGPTのパラメータ設定の意味

ここで言う「ChatGPTのパラメータ設定」とは、モデル内部のパラメータをユーザーが直接いじる話ではなく、あなた側の使い方で出力の質を最適化する設定のことを指すケースが多いです。

よく検索結果に出てくる「パラメータ設定」は、AIの中身の重みを変更することではなく、ChatGPTにどう振る舞ってほしいかを事前に決めておく“使い方のチューニング”のことだと思っておくとズレません。

具体的には、カスタムインストラクション(あなたの目的や文体の好みを伝える機能)、メモリ(会話の前提を覚えさせる機能)、GPTs(特定用途のボットを作る仕組み)の設定で、「どんな立場で答える?」「どんな粒度で説明する?」みたいな前提を渡す行為です。

ここ、気になりますよね。

実務で見ていると、同じモデルでもこの設定次第で体感の性能差が1.5〜2倍くらい変わることが普通にあります。

文章の「結論→理由→手順」の順番を固定させたり、専門用語を避けて説明させたりするだけで、読みやすさと再現性が段違いになります。

また、温度(temperature)やtop_pみたいな生成パラメータをAPIで触る人もいると思いますが、これも「モデルの学習パラメータ」ではなく「出力の揺らぎ」を調整するものです。

温度を上げると発想が広がるけどミスが増えやすい、下げると硬く安定するけど面白みは減る、みたいな感じですね。要は“同じ脳みそをどう使うか”の設定です。

同じモデルでも設定とプロンプト設計で出力品質は大きく上下します。パラメータ数の差より効く場面もあります。

設定の作り込み方は別記事で詳しく解説しているので、必要なら参考にしてください。

パラメータ数と性能の関係

パラメータ数が増えると性能が伸びやすい、というのは事実です。

ただ、ここで大事なのは「何の性能が伸びるのか」を分けて考えることです。

私の感覚だと、パラメータ数が増えると伸びやすいのは、ざっくり次の3つです。

- 知識の幅:多いほど多様な話題に強くなりやすい

- 文脈保持の深さ:長文や複雑な前提を保持しやすい

- 推論の複雑さ:多段の思考や抽象度の高い課題に耐えやすい

たとえば、GPT-3.5とGPT-4を比べると「雑談力」よりも「ややこしい条件付きの課題」「複数資料を前提にした要約」「矛盾の検出」といった領域で差が出やすいですよね。

これがまさに、パラメータ数の増加によって“内部で同時に扱える前提・特徴量が増える”ことの効果です。

ただし、伸び方は直線じゃないです。

パラメータが増えても、学習データの質が微妙だと“巨大だけど穴だらけのモデル”が生まれますし、逆にパラメータが少なめでも、学習がうまいモデルはめちゃくちゃ強いです。

最近はこの「学習と推論の工夫で勝つ」方向がかなり進んできていて、パラメータ数だけで説明できない逆転が起きやすくなっています。

パラメータ数はあくまで目安です。実際の性能は学習データの質、モデル設計、推論時の最適化で変わります。

だから、数字を見る時は「性能の伸び方の傾向をつかむ」くらいの距離感がちょうどいいです。

特に“推定値しかないモデル”まわりは、数値で殴り合うより、実際に触ってみた使用感と公式ベンチマークの方が判断材料としては信頼できます。

断定しすぎず、目安として扱うのが安全ですよ。

ChatGPTのパラメータ数の推移を整理

GPTシリーズは世代ごとにパラメータ数が大きく増え、それに伴って性能が跳ね上がってきました。

初期からざっくり追うと「100万〜10億」→「1000億」→「非公表だけど超巨大」みたいなスケールアップをしています。

ここがわかるだけでも、なぜ世代交代が起きるたびに体験が変わるのかが腑に落ちます。

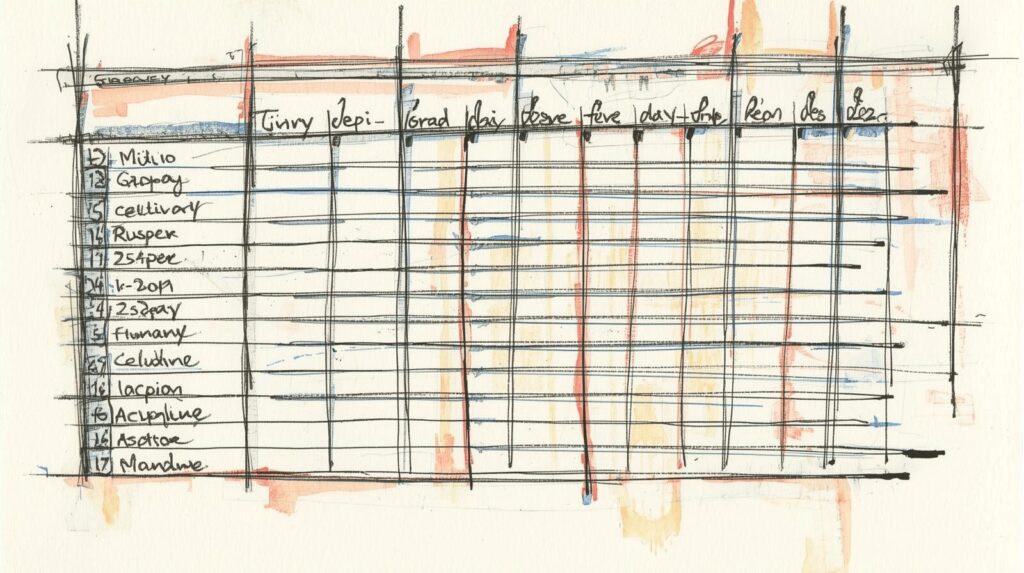

| モデル | パラメータ数(公表/推定) | ざっくり特徴 |

|---|---|---|

| GPT-1 | 約1.17億 | 初代。言語モデルの土台 |

| GPT-2 | 約15億 | 文章の自然さが一気に向上 |

| GPT-3 | 約1750億 | 商用LLM時代の起点 |

| GPT-3.5 | 約3550億 | 無料版で広く普及 |

| GPT-4 / GPT-4o / GPT-5 | 非公表(推定値が流通) | 推論・マルチモーダルが強化 |

ポイントは、GPT-4以降はOpenAIが競争環境と安全面を理由に、モデルサイズなどの詳細を公開しない方針を明確にしていることです。

だからネットで出回っている「○兆パラメータ」系は、全部“推測のレンジ”として扱うのが安全です。

実際、GPT-4の技術報告でもアーキテクチャやモデルサイズの詳細を非公開にしている旨が書かれています。

(出典:OpenAI「GPT-4 Technical Report」)

とはいえ、世代が上がるたびに「できることが増える」「破綻しにくくなる」という伸びは体感でもはっきりしています。

推移は“正確な数字の暗記”より“伸びの方向性の理解”として使うのが一番賢い読み方だと思います。

あなたがモデルを選ぶときも、数字を鵜呑みにするより「最新版でどの能力が強化されているか」を見た方が、ハズレを引きにくいですよ。

パラメータ数からわかる限界と注意点

パラメータ数から理解できる限界は、コストと速度です。

学習にも運用にも巨大な計算資源が必要で、モデルが大きいほどGPU・電力・時間が膨らんでいきます。

同じタスクでも、巨大モデルは1回の推論に使う計算量が増えるので、運用側では「速さとコストの最適化」が常に課題になります。

最近のモデルで“軽量版・mini版・nano版”が併売されやすいのは、この現実的な理由が大きいです。

もう一つの限界は、ブラックボックス性です。

パラメータが増えれば増えるほど、内部の結びつきが複雑になり、「なぜその答えになったのか」を人間側が追いにくくなります。

だから、精度が上がったとしても“説明責任が必要な領域”では注意が必要です。

医療・法務・金融・採用など、間違いが人生やお金に直結する場面では、AIの回答はあくまで補助として使い、最終判断は必ず人間が持つべきです。

高性能モデルでももっともらしい誤りが混ざります。

重要な判断は鵜呑みにせず、公式サイトや専門家の確認を必ず挟んでください。

加えて、パラメータ数が大きいモデルほど“過学習っぽい偏り”や“学習データ由来のバイアス”が潜む可能性もゼロではありません。

最近は安全対策が進み、バイアス抑制やハルシネーション低減も強化されていますが、完全ではないです。

なので、モデルの出力は“確率的な提案”として受け取り、あなたの目で検証する癖をつけておくと安心です。

まとめると、パラメータ数は便利な指標だけど、限界とリスクもセットで存在する。

ここを先に知っておくと、数字の見え方がグッと現実的になりますよ。

ChatGPTのパラメータ数とモデル選び

ここからは、ChatGPTだけを見ずに、LLM全体の中でどう位置づけて選ぶかを整理します。

数字の比較で迷子にならないコツも一緒に見ていきましょう。

Llmのパラメータ数一覧は?

LLMのパラメータ数はモデルごとにかなり幅があります。

ただ今は非公表が増えているので、一覧を見る時も「公表値なのか推定値なのか」を分けて扱うのが大前提です。

たとえばOpenAI、Google、Anthropicのフラッグシップ系は非公表が基本。

一方で、MetaのLlama系や日本のオープンモデルは数値を出していることが多い、という構図になっています。

一覧を読むときのコツは、数値そのものより“規模のレンジ感”を掴むことです。

「数十億パラメータ=軽量で用途特化が多い」「数千億パラメータ=汎用チャット向けの主戦場」「それ以上=非公開だけど超大規模で推論やマルチモーダルが強い可能性が高い」といった“ざっくり地図”を作る感じですね。

| カテゴリ | 規模の目安 | よくある特徴 |

|---|---|---|

| 軽量モデル | 数十億〜100億台 | 特定タスクに強い、動作が軽い |

| 中〜大規模モデル | 数百億〜数千億台 | 汎用チャット、実務の主戦力 |

| 超大規模モデル | 非公表だが最大級 | 推論・統合機能・マルチモーダルが強い |

一覧は規模のレンジ感を掴むためのもの。

数値の大小だけで優劣を決めないようにしましょう。

特に非公表モデルについては、数字がない代わりにベンチマークや実測の使用感で勝負しているので、「パラメータ数が見えない=比較できない」と思わなくて大丈夫です。

むしろそのほうが今の業界標準に近いです。

生成AIのパラメータ数を比較する視点

生成AIをパラメータ数で比較するなら、私は次の3軸で見るのが一番ブレないと思っています。

これは、数字を追いすぎて疲れた人ほど効く視点です。

- 用途への適合:文章生成、コード、画像、リサーチなど自分の主戦場で強いか

- 推論の質:難しい課題での筋の通り方、言い換え耐性、手順の安定感

- 運用コスト:料金、速度、制限、社内導入のしやすさ

パラメータ数はこの中の“推論の土台”に関わる部分ですが、他の軸で逆転することは普通にあります。例えば、パラメータ数が大きいモデルでも、料金や制限がキツすぎて実務では回らない、みたいなことはよくありますし、逆に軽量モデルでも特定用途(議事録要約、FAQ作成、コードレビューなど)に最適化されていると、体感では巨大モデルより楽に成果が出ることもあります。

比較のときは、まず自分の用途を決めて、その用途で必要な性能を分解し、それに合うモデルを当てる。最後にパラメータ数を“裏付けの材料”として見る。この順番が一番失敗しません。数字スタートで選ぶと、迷走しやすいので注意です。

パラメータ数は性能の一要素に過ぎません。精度・速度・コスト・機能の総合戦で選びましょう。

Geminiのパラメータ数の位置づけ

Geminiの具体的なパラメータ数も、Ultra系を中心に非公表です。

なので数値勝負はできません。

ここで大事なのは、Geminiを「数字より環境込みでの強さを見るモデル」と捉えることです。

Geminiの最大の武器は、Google検索やYouTube、Workspace(Gmail、Docs、Sheetsなど)といった巨大なエコシステムと結びついていることです。

日々の調べ物や、Google系のドキュメントに散らばった情報を跨いで整理するようなタスクでは、Geminiはめちゃくちゃ自然に動きます。

検索拡張やマルチモーダル(画像・音声・動画)の土台が強いので、「現実世界の情報と繋がった推論」が得意な設計になっているんです。

一方で、文章の一貫性や、言い回しの丁寧さ、長い構成を崩さない出力などは、まだChatGPT側が安定している場面も多い印象です。

とはいえ、どっちが上かというより、あなたの環境にどちらがフィットするか、の問題ですね。

Google系の業務が中心ならGeminiの恩恵は大きいし、文章生成やプロンプト駆動の作業が多いならChatGPTが合いやすい、という感じです。

結局、Geminiのパラメータ数は見えないけど、見えないなりに“勝ち筋”がハッキリしているモデルだと思っておくと、判断がラクになりますよ。

Claudeのパラメータ数の特徴

Claudeもパラメータ数は非公表系です。

Anthropicは“安全性と長文処理”を強く意識している会社なので、パラメータ数の大きさより設計思想の違いが体験差として出やすいんですよね。

実務だと、Claudeは長文の読解・要約・会議ログの保持・論点整理みたいな「一気に大量の文脈を扱う作業」が得意です。

会話のニュアンスを崩さずにまとめるのが上手いので、議事録づくりやリサーチの一次整理でハマる人が多いのも納得です。

逆に、ツール連携の幅や画像生成、マルチモーダルの総合力ではChatGPTがリードしている場面が多く、ここは用途で分かれます。

Claudeは長い文脈を安定して扱いたい人に向く傾向があります。

数値非公開でも用途で判断できるでしょう。

Claudeのパラメータ数をどう捉えるかという話なら、「非公開だけど長文性能を支える十分な規模があり、そこに安全設計と長文最適化が乗っている」と理解すると、一番実態に近いと思います。

数字そのものがなくても、何に強いモデルなのかを押さえておけば、選び方で困らないですよ。

まとめ:ChatGPTのパラメータ数についての要点

ここまでの結論を短くまとめると、ChatGPTのパラメータ数はモデル規模の目安としては役立つけど、それ単独で最適解は決まりません。

数字は“地図”にはなるけど、“答え”そのものじゃない、というイメージです。

- GPT-3.5までは公表値が多く、推移の理解がしやすい

- GPT-4以降は非公表が基本なので、推定値は参考レベル

- 比較は用途適合・推論の質・コストまで含めた総合判断が必須

数字に振り回されず、あなたの目的でどれが一番ラクに成果が出るかで選ぶのが一番失敗しません。

パラメータ数が多いモデルは確かに強い傾向がありますが、最近は効率化や学習の工夫で“サイズ以上の実力”を出すモデルも増えています。

なので、「大きい=正義」みたいな単純な見方は捨てたほうが、結果的に納得できる選択になりますよ。

なお、パラメータ数やモデル仕様は今後も更新される可能性があります。正確な最新情報は各社の公式サイトをご確認ください。

コメント