「ChatGPTを使ってみたいけど、登録が面倒…」

「メールアドレスを入れたくない…」

「電話番号も入力したくない…」

そんな方に朗報です。

現在、ChatGPTはアカウントなしでも無料で使える“ゲスト利用”が可能になっています。

この記事では、ログインなしでChatGPTを安全に使う方法を中心に、ログインあり/なしの違い、注意点、正規のアクセス先をまとめました。

初めてAIを触る人でも安心して試せる内容です。

まずはリスクのない方法でChatGPTを体験し、自分のスタイルに合った使い方を見つけましょう。

この記事のポイント

- ChatGPTはログインなしでも利用可能(ゲストモード対応)

- 無料でもGPT-5世代モデルにアクセスできる

- 公式サイトchatgpt.comから利用するのが最も安全

- 履歴や設定は保存されない点に注意

- 試して気に入れば、無料登録→有料プランの順でOK

筆者自身も、最初は「試してみたいけど登録は面倒」と感じていました。

ですが、ログイン不要で使えるようになってから、その手軽さと安全性に驚かされました。

まずは気軽に、ChatGPTの世界を体験してみましょう。

ChatGPTをログインしないで使う方法|登録なしでAIを試す最も簡単な手順

現在のChatGPTは、ブラウザ版でもアプリ版でも、ログインなしでそのまま利用できます。

公式サイト(https://chatgpt.com)を開くと、すぐに入力画面に移行します。

スマホアプリでもログアウト状態のまま利用が可能で、無料のゲスト利用としてチャットを開始可能です。

ログインなしで使う手順は次のとおりです。

- ブラウザで https://chatgpt.com にアクセス

- 画面中央のテキストボックスに質問や依頼を入力

- 「Enter」または送信ボタンを押すだけで回答が表示される

非常にシンプルで、メールアドレスや電話番号を登録する必要がありません。

ただし、ゲスト利用では設定や会話履歴が保存されないため、長期的な利用にはログイン登録が適しています。

このログインなしモードでは、GPT-5をベースとした応答が行われ、

AIの最新性能を体験できます。有料プランではGPT-5完全版およびGPT-4oも利用可能です。

実際に試してみると、ログインなしでも十分スムーズに会話できます。

ただし、履歴保存やカスタム設定を使いたい場合は、後からログインに切り替えるとよいでしょう。

まずは登録せず、ChatGPTの使い心地を体験してみてください。

ChatGPTをログインしないで使う場合と、ログイン利用の違い(できること・できないこと)

ChatGPTは現在、以下の3つの利用形態があります。

- ログインなし(ゲスト)

- 無料登録

- 有料プラン

それぞれに使える機能や制限が異なるため、自分の目的に合わせて選ぶことが大切です。

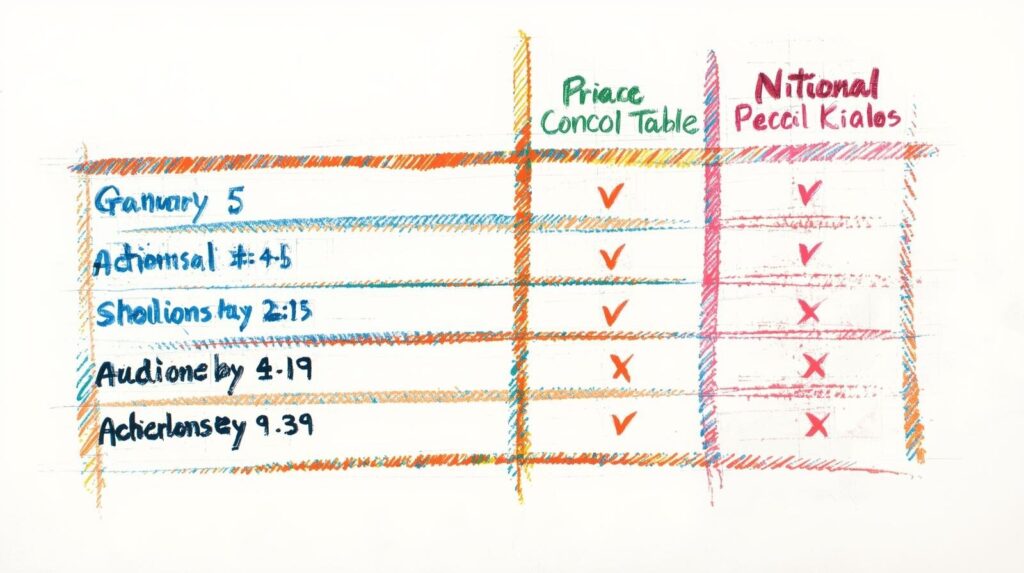

以下の比較表で、違いをわかりやすく整理しました。

| 項目 | ログインなし (ゲスト) | 無料登録 | 有料プラン (GPT Plus) |

|---|---|---|---|

| 利用モデル | GPT-5(機能制限あり) | GPT-5(機能制限あり) | GPT-5完全版+GPT-4o高精度モデル |

| 会話履歴 | 保存されない | 保存可能 | 検索・再利用可 |

| ファイル機能 | 利用不可 | 一部利用可(音声など) | 画像・音声・PDF解析対応 |

| カスタムGPT | 不可 | 利用可能 | 共有・拡張機能あり |

| セキュリティ | 匿名利用 | 設定保持可 | 法人レベル保護・暗号化対応 |

まずはゲストでAIの性能を体験し、便利だと感じたら無料登録で履歴保存や設定機能を活用するのが自然な流れです。

仕事利用や高精度な生成を求める場合は、有料版への移行を検討するとよいでしょう。

筆者も最初はゲストで使い始めましたが、履歴機能の便利さから無料登録に切り替えました。

無料の範囲でも十分に活用できるため、「まず試してから登録」というステップがおすすめです。

ChatGPTをログインしないで使うときの注意点|安全に利用するための4つのポイント

ChatGPTをログインなしで使う場合は、登録が不要な分だけ手軽ですが、

セキュリティとプライバシーの観点では注意すべきポイントもあります。

特に、非公式サイトや偽物アプリを利用してしまうと、個人情報の流出につながるおそれがあります。

注意点は以下の通りです。

- 公式URL以外では使わない

- 入力内容に個人情報を含めない

- セッション更新時は履歴が消える

- 非公式アプリや広告誘導型サイトに注意

順に解説していくので、見ていきましょう。

公式URL「https://chatgpt.com」以外では使わない

ChatGPTを利用する際は、必ず公式のChatGPTサイト(https://chatgpt.com)からアクセスしましょう。

検索エンジンで「ChatGPT」と入力すると、似た名前や広告表示のサイトが上位に出ることがあります。

中には、不正アクセスやフィッシング目的の偽サイトも存在するため、URLの確認が大切です。

入力内容に個人情報を含めない

ログインなしで利用する場合、会話履歴はサーバー側に保存されませんが、

チャットでの送信内容がAIの学習に一時的に利用される可能性があります。

氏名・住所・電話番号などの個人情報や、会社の内部資料などは入力しないようにしましょう。

セッション更新時は履歴が消える

ログインしていない場合、ページを閉じたり更新したりすると会話履歴はすべて消えます。

必要な回答は、コピーしてメモ帳などに保存しておくのが安心です。

非公式アプリや広告誘導型サイトに注意

最近は「ChatGPT風アプリ」や「無料で使えるChatGPT系サイト」も多数登場していますが、

中にはOpenAI非公式のサービスもあります。

非公式のサービスを使うと、情報漏洩やアカウント乗っ取りのリスクが高まります。

ChatGPTを使う際は、アプリストアでOpenAI公式のものを選ぶようにしてください。

- 必ず公式サイト(https://chatgpt.com)からアクセスする

- 個人情報や機密情報は入力しない

- 非公式アプリ・コピーサイトは避ける

筆者も実際に複数のAIサイトを試しましたが、公式版の安定性と安全性は圧倒的です。

ログインなしで利用できるようになった今こそ、便利さと安全性の両立を意識して活用していきましょう。

ChatGPTをログインしないで使う人におすすめの公式サイトと代替AIツール3選

ChatGPTを使う方法は、公式サイトだけでなく、

同等の機能を持つ「代替ツール」もいくつか存在します。

しかし、安全性や性能には差があるため、目的に合わせて選ぶことが重要です。

以下の表では、代表的な選択肢を比較しています。

| サービス名 | 提供元 | 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| ChatGPT公式サイト | OpenAI | GPT-5に対応。ブラウザ・アプリ両対応 | 最も正確で安全。OpenAIの最新技術を利用可能 | ログインなしでは履歴が保存されない |

| Microsoft Copilot | Microsoft | ChatGPTの技術を採用したAIアシスタント | Bing検索と統合。Office製品との連携が強力 | 一部機能にMicrosoftアカウントが必要 |

| Perplexity AI | Perplexity社 | 検索特化型のAIエンジン | リアルタイム検索に強く、引用元も明示 | 英語圏中心の回答が多い |

| Felo AI | 日本発スタートアップ | SNS・論文検索にも対応 | 日本語検索の精度が高い | チャット機能でネット機能が使えない |

セキュリティ・回答精度の両面で最も信頼できるのはOpenAI公式ChatGPTです。

一方で、検索機能を重視するならCopilotやPerplexity AIを併用するのもおすすめです。

ツール選びのコツ

- 初心者や教育目的なら公式ChatGPT:安全で操作もシンプル。

- 調べ物中心ならPerplexity AI:検索精度とスピードが高い。

- 業務活用ならCopilot:WordやExcelとの連携で生産性を向上。

筆者自身も、普段は公式ChatGPTを中心に使いつつ、文書の作成にはMicrosoft Copilotを併用しています。

目的に応じてツールを使い分けることで、作業効率と安心感を両立できますね。

なぜChatGPTはログインしないで使えるようになったのか|OpenAIの方針と背景

ChatGPTが「アカウントなし」で使えるようになったのは、2024年4月にOpenAIが導入した新機能によるものです。

これは、AI技術をより多くの人が安全・気軽に利用できるようにするための方針転換でした。

OpenAIの方針変更(誰でも利用できる環境へ)

OpenAIは2024年4月、ChatGPTを「アカウント登録なし」で利用できるようにする方針を公式ブログで発表しました。

これにより、メールアドレスや電話番号でのサインアップを行わなくても、

ブラウザ上でChatGPTをすぐに試せるようになりました。

出典:OpenAI公式ブログ「ChatGPT をすぐに使い始めるhttps://openai.com/ja-JP/index/start-using-chatgpt-instantly/?utm_source=chatgpt.com」

この変更の目的は、より多くの人が手軽にAIを体験できるようにすることです。

アカウントを作成しなくても質問や会話を試せるようになったことで、

一時的な利用や初めてのユーザーにとってもアクセスのハードルが大きく下がりました。

また、TechCrunchやAxiosなどの報道によると、

この取り組みは「AI利用をよりオープンで安全にする」OpenAIの戦略の一環とされています。

参考

TechCrunch「ChatGPT no longer requires an account — but there’s a catch」(2024年4月1日)

Axios「You will no longer need to log in to use ChatGPT」(2024年4月1日)

無料でもGPT-5世代モデルにアクセス可能

さらに注目すべきは、無料ユーザーでもGPT-5世代のAIにアクセスできるようになった点です。

これは2025年時点で、最も高性能な言語モデルの一つであり、従来よりも自然で高速な応答を実現しています。

有料プラン(ChatGPT Plus)では「完全版のGPT-5」および「GPT-4o(高精度版)」が利用でき、画像生成・ファイル解析・音声入力などの拡張機能が追加されています。

一方、無料版ではこれら一部機能が制限されている点に注意が必要です。

無料で利用できるChatGPTもGPT-5世代の知能を搭載していますが、

高度な分析やマルチモーダル入力(画像・音声など)を行いたい場合は、Plusプランがおすすめです。

OpenAIの「誰でもAIを使える社会を」という理念が、ログイン不要の実装に表れています。

まずは無料のゲスト利用で試し、必要に応じて有料プランに切り替える──そんな柔軟な選び方が理想です。

ChatGPTをログインしないで使うのはどんな人に向いている?

ChatGPTを使う際、ログインして使うか、それともログインせずに使うかは、

目的や利用環境によって最適な選択が変わります。

ここでは、「ログインなし」を選んだほうが便利・安全といえるケースを紹介します。

ログインなしで使うのに向いているのは、以下のような人です。

- 個人情報を入力したくない人

- 一時的に試したい人

- 共有デバイスを使う人

- 子ども・初心者にAI体験をさせたい人

個人情報を入力したくない人

アカウント登録では、メールアドレスや電話番号の入力が必要です。

そのため、プライバシー保護を重視する人や、個人情報の取り扱いに敏感な人には、

ログインなしモードが適しています。

入力した内容は一時的に処理され、履歴も保存されないため、匿名で安心して利用できます。

一時的に試したい人

「どんなものか試してみたい」「とりあえず使ってみたい」という段階では、

ログインなしで手軽に始められることが最大の利点です。

登録手続きや設定も不要なので、ChatGPTは思い立ったときにすぐ試せます。

初めてAIチャットに触れる人にとっては、心理的なハードルが低いでしょう。

共有デバイスで使う人

学校やオフィスなど、複数人で端末を共有する環境では、

ログイン状態を保持しておくと他人に履歴を見られるリスクがあります。

その点、ログインなしモード(ゲスト利用)なら、履歴が端末に保存されず、

セッション終了後に自動的に削除されるため、安全性が高いと考えられるでしょう。

子ども・初心者にAI体験をさせたい場合

アカウント登録が不要なことで、保護者や教師が子どもに安全にAI体験を提供できます。

個人データを入力する必要がないため、セキュリティ面でも安心です。

シンプルな操作で「質問→回答」の流れを学べる点は、教育的にも価値があります。

筆者としても、初めてChatGPTを触れる人には「ログインなし」での体験をおすすめしています。

無理なく使い始め、便利さを感じてから登録する流れが、最も自然で安心です。

まとめ:ChatGPTをログインしないで使って気軽にAI体験を始めよう

ChatGPTは、いまや誰でも気軽に使えるAIツールになりました。

以前はアカウント登録や電話番号認証が必要でしたが、現在は「ログインなし」でも利用可能です。

無料でもGPT-5世代モデルにアクセスできるため、登録前の体験として最適な環境が整っています。

まずは公式サイト(chatgpt.com)にアクセスし、

ゲストモードでAIとの会話を試してみましょう。

「どんなことができるのか」「自分の用途に合うのか」を確かめたうえで、

必要に応じてログイン版や有料版に移行すれば、無駄なく安全に活用できます。

目的や利用頻度に応じて、次のように段階的に使い分けるのがおすすめです。

- ゲスト利用(ログインなし):気軽に試して使い心地を確認

- 無料プラン(ログインあり):履歴保存やカスタムGPTを活用

- 有料プラン(ChatGPT Plus):GPT-5完全版や4o高精度モードで本格活用

この3ステップを意識することで、AIとの付き合い方が自然に身につき、

自分にとって最適な使い方が見えてきます。

私自身も最初はログインなしで試し、その手軽さに驚きました。

実際に使ってみることで、「AIとの距離感」や「使う目的」が明確になります。

無理に最初から登録せず、まずは安全で気軽なゲスト体験から始めてみましょう。

コメント