「Geminiでスライドを作ってみたいけど、やり方がわからない…」

「ChatGPTやCopilotと何が違うの?」

そんな疑問を持つ方に向けて、本記事ではGeminiを使ったパワーポイント資料の作り方をわかりやすく解説します。

実際の操作手順・他ツールとの比較・安全に使うための注意点まで、初めての方でも迷わないように解説しているので、最後まで見ていってください。

私自身、初めてGeminiを使ったときは「これはかなり資料作成が早くなる」と驚きました。

プレゼンや提案書を作る際、Geminiを試してみてはいかがでしょうか。

- Geminiを使ってGoogleスライド上で資料を自動作成する手順を解説

- ChatGPT・Copilotなど他AIツールとの比較と選び方を紹介

- 著作権・共有設定など安全に使うための注意点を整理

Geminiでパワポ作成は可能?基本情報と仕組み

Geminiでパワーポイント資料を作ることは可能です。

ただし、Gemini自体が直接.pptxファイルを生成するわけではなく、Googleスライド経由で資料を生成→PowerPoint形式に変換するという流れです。

以下の流れで、Geminiでのパワポ作成について説明していきます。

- Geminiとは何か(Googleの生成AIの位置づけとできること)

- PowerPointとGoogleスライドの関係(互換性と出力形式の考え方)

- Geminiで作成できる資料の範囲(新規スライド生成/要約/画像生成)

- まず知っておくべき制限と前提(編集前提・レイアウト崩れ・日本語指示の留意点)

Geminiとは何か(Googleの生成AIの位置づけとできること)

GeminiはGoogleが開発した生成AIで、文章生成だけでなく、画像生成・要約・データ解析など多用途に対応しています。

Google Workspaceと統合されており、Gmail・Docs・Slides(スライド)などのアプリから直接呼び出せるのが特徴です。

スライド作成時は、テーマや目的を指示するだけで構成案・見出し・本文が自動生成されます。

特に、複数人で資料を作成する場合や、短時間で叩き台を作りたいときに便利です。

- GeminiはGoogle公式の生成AI

- Googleスライドと直接連携できる

- 構成案や文章を自動生成して効率化

Geminiは、スライドの「構成を考える時間」を大幅に減らしてくれます。

企画段階で悩む時間を減らし、内容の磨き込みやデザイン調整に集中できるのが、Geminiの大きな魅力です。

PowerPointとGoogleスライドの関係(互換性と出力形式の考え方)

GeminiはGoogleスライド上で動作するため、生成された資料はまずスライド形式(.gslides)で保存されます。

完成後に「ファイル→ダウンロード→Microsoft PowerPoint(.pptx)」を選ぶことで、PowerPoint形式に変換可能です。

ただし、完全な互換性があるわけではなく、フォントや図表が一部崩れることがあります。

構成はGemini×スライドで作り、最終装飾はPowerPointで行うのが理想です。

- GeminiはGoogleスライド上で動作

- .pptx形式に変換してPowerPointで開ける

- 完全互換ではないため最終調整が必要

私は「構成=Gemini」「デザイン=PowerPoint」と割り切っています。

それぞれの得意分野を分けると、作業の効率と完成度を両立できるでしょう。

Geminiで作成できる資料の範囲(新規スライド生成/要約/画像生成)

Geminiでは、新しいスライドの生成だけでなく、既存資料の要約や画像生成も可能です。

「この文書をスライド化して」と入力すると、自動的に要約してスライド構成を提案してくれます。

AIが作成したスライドへ、背景画像や図解の挿入もできます。

| 機能 | 説明 | 利用シーン |

|---|---|---|

| 新規生成 | テーマを入力すると構成+本文を作成 | プレゼン叩き台作成 |

| 要約変換 | 長文資料を短くまとめてスライド化 | 報告書や議事録整理 |

| 画像生成 | AIが背景やイラストを作成 | ビジュアル強化 |

- 新規・要約・画像生成に対応

- Googleスライド上で完結

- デザインと構成を同時に提案可能

「過去の提案書を要約して新提案に活かす」という使い方もいいでしょう。

構成がすっきりして、伝わりやすくなるはずです。

まず知っておくべき制限と前提(編集前提・レイアウト崩れ・日本語指示の留意点)

Geminiは非常に便利ですが、完璧ではありません。

生成内容をそのまま提出資料に使うと、レイアウトや文体が不自然な場合があります。

特に日本語指示では、「助詞の抜け」「改行ミス」「要約の意図ずれ」が起こりやすいため、生成後の確認と修正が前提です。

複数ページ生成を指定した際に、テーマから逸れるスライドが混じることもあります。

構成を見直し、不要スライドを削除することで完成度を高めましょう。

- 生成結果の編集は前提

- 日本語指示では文法崩れが起こることがある

- 内容の取捨選択で品質が安定

私は別のワークで、AI出力をそのままクライアントに提出して失敗したこともあります。

最終確認を自分の目ですることで、安定してGeminiをつかえるでしょう。

パワポを作成する際のGeminiと他ツールの比較・選び方解説

GeminiはChatGPTやMicrosoft Copilotと同様にAIスライド生成をサポートしますが、得意分野が異なります。

ここでは、各ツールの比較や判断軸を整理し、自分に合った選び方を解説します。

- 判断軸の設計(作業時間短縮/編集自由度/見栄え/学習コスト/価格)

- 比較表|Gemini/ChatGPT/Copilot/他AIスライドツール

- ユースケース別の最適解(社内報告/提案書/教育資料/営業ピッチ)

- 選び方の実務ポイント(テンプレート重視か、AI生成重視か)

- 注意点とリスク(依存・機密・権利関係)

判断軸の設計(作業時間短縮/編集自由度/見栄え/学習コスト/価格)

Geminiを含むAIスライドツールを比較する際は、次の5つの判断軸が有効です。

- 作業時間短縮:生成の速さや自動構成の精度

- 編集自由度:生成後にどこまで自分で調整できるか

- 見栄え:スライドデザインやフォントバランス

- 学習コスト:操作やプロンプトの難易度

- 価格:無料・有料プランの差

これらの軸を整理しておくことで、「自分が求めているのはスピードなのか、仕上がりの美しさなのか」といった目的の優先度を明確化できます。

判断軸を理解しておくことは、AIツールを比較する際の“コンパス”となり、どのサービスが自分の作業スタイルに最も合っているかを見つける助けになるでしょう。

- 判断軸を明確にすることで、ツール選びの迷いが減る

- 「どんな成果を重視するか」によって最適解は変わる

- 自分の作業スタイルに合うツールを選ぶことが重要

私自身も、最初はどのAIツールを使うべきか迷いました。

この5つの判断軸で整理してみると、自分が重視すべきポイントが明確になり、自然と使うツールが定まるでしょう。

“判断軸を持つこと”が、AI活用を成功させる第一歩だと感じます。

比較表|Gemini/ChatGPT/Copilot/Beautiful.ai

スライド作成におけるAIツールの比較は、以下の通りまとめました。

| 項目 | Gemini | ChatGPT | Copilot | Beautiful.ai |

|---|---|---|---|---|

| 提供元 | OpenAI | Microsoft | Beautiful.ai社 | |

| 主な機能 | 構成生成・要約・画像作成 | テキスト構成・要約 | デザイン自動化・修正補助 | デザインテンプレート |

| 操作環境 | Googleスライド | ブラウザ全般 | PowerPoint | 専用Webアプリ |

| 利用価格 | 無料(Gemini 1.5)〜有料 | 無料〜有料(ChatGPT Plus) | Microsoft 365契約内(無料~有料) | 無料〜有料 |

| 強み | 直感操作・Google連携 | 自然言語理解力 | デザイン精度 | 見栄え特化 |

| 弱み | デザイン崩れ・依存度 | ファイル出力非対応 | 初期起動が重い | カスタマイズ制限 |

どのAIツールにも強みと弱みがあります。

基本無料で試せるツールが多いため、実際に使ってみると自分に合ったツールが見つかるでしょう。

ユースケース別の最適解(社内報告/提案書/教育資料/営業ピッチ)

スライド作成の目的によって、最適なAIツールは変わります。

以下は目的別に、どのAIツールを使うべきかを簡単にまとめました。

- 社内報告:Gemini(スピード重視・共有しやすい)

- 提案書/営業資料:Copilot(デザイン精度が高い)

- 教育・研修資料:ChatGPT(構成や説明文の生成が得意)

- ビジュアル訴求資料:Beautiful.ai(テンプレートが豊富)

- Geminiは社内・共有向け

- Copilotは外部プレゼン向け

- 目的別で最適化が可能

いずれも、他の業務だと使えないという訳ではありません。

実際に使ってみて完成したスライドを比較してみるのが良いでしょう。

選び方の実務ポイント(テンプレート重視か、AI生成重視か)

スライド作成ツールの選定では、「テンプレートを使うか」「AIに生成させるか」が分かれ道になります。

テンプレート型は完成度が高い反面、柔軟性に欠けます。AI生成型は柔軟ですが、出力の調整が必要です。

Geminiは後者のAI生成型であり、構成力に優れています。

つまり、「自分で構成を考える時間を短縮したい人」に最も適しているといえるでしょう。

- テンプレート型=完成度重視

- AI生成型=柔軟性と時短重視

- Geminiは構成生成に強み

Geminiを使うと、テンプレート探しに費やしていた時間を減らせるでしょう。

「どう見せるか」より「何を伝えるか」に集中できるのが魅力です。

注意点とリスク(依存・機密・権利関係)

Gemini利用時の注意点として、AI依存・情報機密・著作権の3つが挙げられます。

- AI依存:すべてをAIに任せると、自分の表現力が鈍る

- 情報機密:生成時に内部資料を入力しない(サーバー処理のため)

- 著作権:外部素材の引用・商用利用はルール確認が必要

GoogleはAI利用に関するポリシーを明示しており、商用利用も可能ですが、最終責任は利用者にあります。

- AI依存・機密・権利の3要素に注意

- 商用利用可だが、自己責任が前提

- 引用や出典明示でリスクを回避

社内で扱う資料には機密情報が含まれる場合があります。

Geminiなどの生成AIを使う際は、社外に共有される可能性を考え、社外秘の内容は入力しないように気を付けましょう。

Geminiでパワポを作成した実例と失敗しないための回避策

実際にGeminiを使ってスライドを作成すると、どのような結果になるのか。

この章では、筆者の検証や失敗しないための方法を紹介していきます。

- 筆者の検証

- 失敗しやすいケースと回避策

筆者の検証

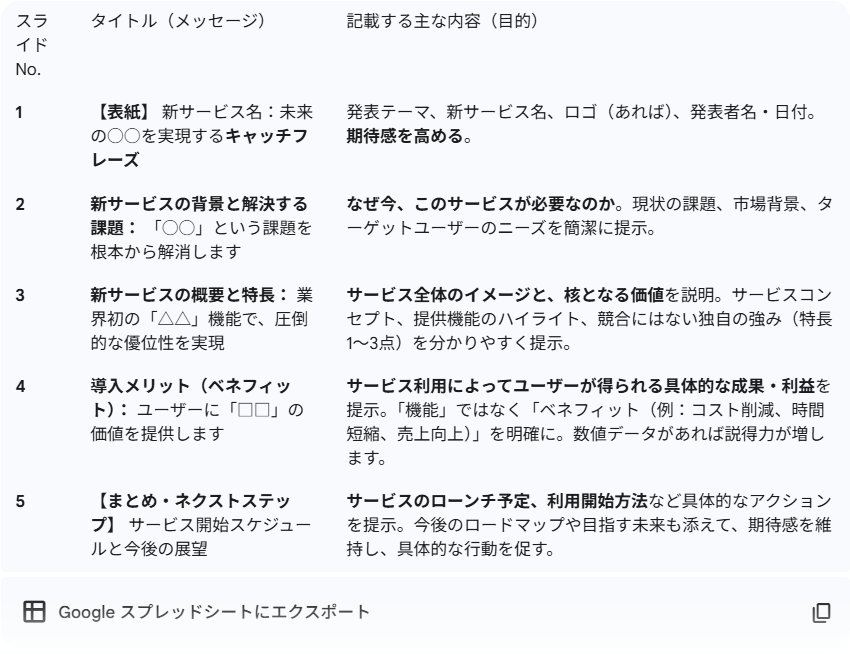

試しに次のようなプロンプトを入力しました。

「新サービスの概要を伝える5枚のスライドを作成してください。」

Geminiは約5秒で構成案を以下の通り出力してくれました。

その後、「この構成で一度スライドを作成してみてください。」と入力してみると、すぐにスライドを出力してくれました。

ある程度構成を整えてしまえば、すぐに形になるでしょう。

- Geminiの構成は早くて的確

- スライドのイメージもすぐに作成可能

- 修正前提で使えば高品質

AIが作った構成を「叩き台」として見ると、作業が一気に進みます。

完璧を求めすぎず、“編集前提”で使うのがおすすめです。

失敗しやすいケースと回避策

Gemini利用時に多いミスは、指示の曖昧さと過剰な情報入力です。

長文プロンプトを入れると、AIが焦点を絞れず、要点がぼやけたスライドになることがあります。

図表を一度に複数作ろうとすると、構成が崩れることもあるでしょう。

上手く出力するためにも、以下の回避策を実践してみてください。

- 「1プロンプト=1テーマ」で指示する

- 出力を見ながら分割生成する

- 図表は後から追加・修正する

生成AIは一気に全部やろうとすると失敗することが多いです。

スライドの作成も、工程を分割することで完成度を高められるでしょう。

- 曖昧な指示は避ける

- 長文よりも短い明確な指示を

- 図表は後編集で安定化

「もっと詳しく書いて」と指示するより、「目的:報告書、形式:5枚」と指定する方が精度が上がります。

Geminiを始め、生成AIは“的確な質問で真価を発揮する”と感じます。

Geminiでパワポを作成する手順と応用(実践パート)

実際にGeminiでパワーポイント資料を作る流れを、ステップ形式で紹介します。

- 準備物(Googleアカウント/Geminiの利用条件/ブラウザ環境)

- 基本手順(GoogleスライドでGemini起動→指示→挿入→編集)

- プロンプトの作り方(目的→受け手→要点→構成→枚数→トーン)

- PowerPoint形式での保存・共有(.pptxへの変換/共同編集の流れ)

- 応用テクニック(画像生成/再構成)

- トラブル回避と安全対策

準備物(Googleアカウント/Geminiの利用条件/ブラウザ環境)

利用にはGoogleアカウントが必要で、個人アカウントでも利用できますが、Google Workspaceアカウントの場合は管理者がGemini機能を有効化している必要があります。

また、WorkspaceのプランによってはGeminiがまだ提供されていない場合もあるため、利用前に管理者設定を確認しましょう。

基本的に、GoogleスライドでGeminiを利用するためには、対象となる Google Workspace プランまたは Google AI プランのサブスクリプションが必要です。

対応している環境では、スライド右上の星形アイコンからサイドパネルを開いてAI生成が行えます。

出典:Gmailヘルプ「Google Workspace とその他の Google サービスのスマート機能と設定について」

ブラウザは最新のGoogle Chromeが推奨です。

Microsoft EdgeやSafariでも動作しますが、スライド操作やサイドパネルの安定性を考えるとChromeが最も確実です。

- Googleアカウントが必要(Workspace利用者は管理者設定の確認を)

- Geminiが利用可能なプラン/地域であることをチェック

- 推奨ブラウザは最新のGoogle Chrome

「無料で試せるのでは?」と思っていた私も、実際にスライド上で試したところ、Geminiアイコンは表示されませんでした。

現時点では、個人ならGoogle OneのAI Premiumプラン、法人ならGeminiアドオン契約が前提と考えるのが正確です。

基本手順(GoogleスライドでGemini起動→指示→挿入→編集)

以下の流れで、自動的にスライド構成と本文が生成されます。

- Google スライドを開き、新しいプレゼンテーションまたは既存のファイルを用意。

- 右上に表示される「Ask Gemini」アイコンをクリックし、側面パネル(サイドバー)を開く。

- 側面パネル内で、テンプレートされたプロンプトを選択するか、自分でプロンプト(例:「新商品発表のスライドを5枚」)を直接入力。

- Enterキーを押すか「生成」操作を実行して、Geminiがスライド構成案や本文・画像案を生成。

- 出力内容を確認したら、「Insert/挿入」ボタンをクリックして、スライドに反映させる。

- 挿入後、Google スライド上でフォント・レイアウト・デザインを微修正し、必要に応じて手動編集を行う。

Googleスライドを使わなくても、Gemini単体でスライド構成を生成し、PowerPoint化は可能です。

以下の手順で構成や本文をGeminiに生成させ、出力結果をコピーしてスライドに貼り付けることで、シンプルに資料化できます。

- https://gemini.google.com にアクセスしてログイン。

- プロンプト欄に「新製品紹介のスライド構成を作成して」「5枚構成で要点を整理して」などの指示を入力。

- 出力されたスライド構成・本文をコピー。

- GoogleスライドまたはPowerPointに貼り付け、レイアウトを調整。

- 必要に応じて画像生成(例:「スライド用の背景画像を生成して」)もGeminiで行い、挿入する。

Geminiを単体で使う方法は、Workspaceを契約していないユーザーにも有効です。

構成の下書きやアイデア整理を行うだけでも、資料作成の時間を大幅に短縮できます。

- Geminiの操作はGoogle スライド上のサイドバーから開始。

- プロンプト入力後、構成案+本文+画像案を出力。

- 出力後の編集・追記によって完成度が高まる。

課金していなくても、Gemini本体にアクセスすればスライド作成は可能です。

使用感を確かめて有料プランを利用するか選ぶとよいでしょう。

プロンプトの作り方(目的→受け手→要点→構成→枚数→トーン)

Geminiで高品質なスライドを作るには、プロンプト設計が重要です。

以下の構成を意識すると出力が安定するでしょう。

- 目的:新サービスの紹介

- 受け手:社内営業チーム

- 要点:市場背景・導入効果・事例

- 構成:5枚のスライド

- トーン:ビジネスカジュアル

- 「目的」「受け手」「要点」をセットで伝える

- トーンやスライド枚数も指定

- 具体的な構成指示で精度が上がる

「誰に何を伝えたいか」を先に明確にした方が、生成AIの出力の質は向上します。

Geminiも“目的思考”で動かすと真価を発揮するでしょう。

PowerPoint形式での保存・共有(.pptxへの変換/共同編集の流れ)

Geminiで作成したスライドは、Googleスライド上で完成した後、「ファイル → ダウンロード → Microsoft PowerPoint(.pptx)」を選択すると変換可能です。

この形式にすれば、PowerPointユーザーともスムーズに共有できます。

出典:

また、共同編集したい場合は、Googleスライドの共有リンクを「閲覧者」「コメント可」「編集者」などに分けて設定します。

社外共有時は、閲覧権限のみにするのが安全です。

- .pptx変換でPowerPoint共有が可能

- 共有リンクは権限管理を徹底

- 社外共有は「閲覧のみ」で安全確保

チームで作業する際、共有権限を誤って「編集可」にしていると上書きされる可能性があります。

小さな設定でも、信頼性に関わるので注意しましょう。

応用テクニック(画像生成の活用/既存資料の要約・再構成)

Geminiは「画像生成」や「要約・再構成」も可能です。

「この資料を5枚のスライドにまとめてください」と指示すると、自動的に構成を要約し、見出し付きで提案してくれます。

「背景に青系の画像を挿入して」と指定すると、生成画像を挿入可能です。

- 長文資料をスライド化できる

- 背景画像や図解もAIが提案

- 指示で色・トーンを調整可能

マルチモーダルAIでは、一つのツールで多くの作業が行えるのが強みです。

プロンプト次第で万能ツールとして活躍してくれるでしょう。

トラブル回避と安全対策(データ保存先/社外共有設定/権利配慮)

Gemini利用時に重要なのは、「どこにデータが保存され、誰がアクセスできるか」を把握することです。

Googleスライドはクラウド保存のため、組織ポリシーや情報管理ルールを守る必要があります。

生成画像や引用素材を使う際は、著作権や利用規約を確認しましょう。

- データはGoogleクラウド上に保存

- 組織ポリシーを遵守

- 外部素材利用時は出典を明記

安全性を軽視すると、せっかくのAI活用がトラブルの原因になります。

「便利さ」と「リスク管理」は常にセットで考えるようにするとよいでしょう。

パワポ作成でGeminiを安全に使うための知識

この章では、Geminiを安全に利用するための知識を整理します。

AIを業務で使ううえで避けて通れない「データ管理」「著作権」「透明性」を理解することが重要です。

- データの扱いとセキュリティ(保存先・権限管理・社内運用の勘所)

- 商用利用と著作権上の注意点(画像生成・外部素材・引用ルール)

- 更新情報の追跡方法(Workspace公式アップデート/ヘルプの参照手順)

- 透明性の担保(広告注記・出典明記・検証方法の開示)

データの扱いとセキュリティ(保存先・権限管理・社内運用の勘所)

Geminiで生成したスライドや画像は、Googleのクラウドサーバーに保存されます。

企業利用の場合、情報システム部がアクセス制限や社外共有の可否を設定していることがあります。

個人利用では、Googleドライブの共有設定を「非公開」にしておくのが安全です。

- データはGoogleクラウドに保存

- 権限設定を定期的に確認

- 業務利用では社内ルールに従う

「全員に公開」のまま共有設定を残してしまうと、社外に機密資料が見られてしまう可能性があります。

Geminiを安全に活用するためにも、“見せる相手を絞る”意識を常に持つことが大切です。

商用利用と著作権上の注意点(画像生成・外部素材・引用ルール)

Geminiで生成したスライドは商用利用が可能です。

ただし、外部素材(写真やテンプレート)を組み合わせる場合は、それぞれの利用規約に従う必要があります。

生成画像に人物やロゴが含まれる場合は、商標権・肖像権にも注意しましょう。

- Gemini生成物は商用利用可

- 外部素材には個別ライセンスが適用

- ロゴや人物画像の扱いに注意

商用利用時は「出典明記+AI生成物である旨の記載」をセットで行うとよいでしょう。

透明性を守ることで、トラブルを未然に防げます。

更新情報の追跡方法(Workspace公式アップデート/ヘルプの参照手順)

Geminiは頻繁にアップデートされるため、最新機能を把握することが大切です。

Google Workspace公式ブログでは、機能追加や改善情報が定期的に発信されています。

また、Googleスライドのヘルプページで操作手順を確認できます。

- Workspace公式ブログで更新を確認

- 新機能はヘルプページで操作方法を学ぶ

- 情報追跡が効率化につながる

「気づいたら新機能が追加されていた」ということも多いので、情報収集は欠かせません。

新たな情報があれば、すぐに紹介していこうと思っています。

透明性の担保(広告注記・出典明記・検証方法の開示)

AIで作成したコンテンツに対しては、まだ抵抗を感じる人や企業も少なくありません。

Geminiを使って作成したスライドを外部に共有する際は、AIを利用して作成した旨を明記することで、閲覧者に安心感を与えられます。

スライド内のデータや引用情報には、出典や参照元を明示し、事実確認が取れる状態にしておくことが重要です。

ビジネス資料や教育用コンテンツでは、AIが生成した要素と手動で加えた内容を区別しておくと、情報の信頼性をより高く保てます。

記事やプレゼン資料を作成する際は、生成元・検証方法・引用ルールを明確にしておきましょう。

- Geminiで作成した資料は、AI利用であることを明示する

- 引用や統計データには出典を必ず記載する

- 生成内容と手動編集部分を区別し、検証方法を示す

Geminiを活用した資料は便利な反面、情報の出所が曖昧になりやすいと感じます。

「どこから得た情報か」を明確にするだけで、相手の信頼度が大きく変わるでしょう。

Geminiによるパワポ作成のまとめ・よくある質問(FAQ)

AIスライド生成はもはや実験段階を超え、業務の即戦力ツールとなりました。

Geminiを正しく使えば、誰でも短時間で伝わる資料をつくれるでしょう。

最後に、記事の要点と、よくある質問に対する回答をまとめておきます。

Geminiによるパワポ作成のまとめ

Geminiを使えば、企画書や提案書などのスライドを短時間で構成し、内容の下地を自動生成できます。

「伝えたい要点を整理したい」「まず形を作りたい」という段階では、手動作成よりも効率的です。

ただし、出力結果はあくまで“たたき台”であり、文体やデザインは人の手で整える必要があります。

共有範囲やデータの扱いにも十分注意し、AIを補助的に活用する姿勢が理想です。

Geminiを上手に取り入れることで、スライド作成の時間を短縮しつつ、より伝わる資料づくりが実現するでしょう。

- GeminiはGoogleスライドと連携し、資料作成を効率化

- ChatGPT・Copilotなど他ツールと比較しても構成力が高い

- 編集・権限設定・出典明記で安全運用が可能

Geminiは、資料作成の“最初の一歩”を劇的に速くしてくれます。

私自身、以前よりも“伝える力”に集中できるようになりました。

この記事が、あなたのAI活用の第一歩になれば嬉しいです。

よくある質問(FAQ)

Q1:Geminiだけで完成度の高いパワポは作れますか?

→ 構成までは十分可能ですが、最終デザインや細部調整は手作業をおすすめします。

Q2:PowerPoint変換で崩れを最小化するコツは?

→ シンプルなフォントとレイアウトを選ぶことで崩れを防ぎやすくなります。

Q3:社外共有時にやるべき設定は?

→ Googleスライドの共有設定を「閲覧のみ」にし、社外秘情報を含めないことが重要です。

関連記事

Gemini CLIとは?できること・使い方・導入手順を解説|Claude Codeとの違いも紹介

【2025年最新】Geminiの消し方|勝手に起動させない安全な削除・無効化ガイド

ChatGPT(GPT-5)で動画を読み込む方法|字幕・音声・NotebookLMを使った最新の実践ガイド

ChatGPTで図面を作成できるのか?GPT-5が変えるAI設計の可能性

ChatGPTの利用中Enterで送信しない方法|誤送信を防ぐ設定と改行のコツ

ChatGPTアプリとブラウザの違い&課金方法を徹底解説【2025年最新版】

【完全ガイド】ChatGPTをログインしないで使うには?無料体験の始め方と安全対策

ChatGPTのチャット引き継ぎ完全ガイド|メモリ機能・要約・プロンプト活用で“続きから話せる”方法を解説

【完全ガイド】ChatGPTに人格を持たせる設定方法とプロンプト例|“キャラ化”で会話がもっと楽しくなる!

コメント